Les 4 et 5 octobre 2018 se tenait le colloque Définis-moi « l’Indianocéanie » et la publication parue en juillet 2019 en est le prolongement.

L’ouvrage de 308 pages réunit 18 contributions qui s’attachent à cerner le concept d’Indianocéanie. En effet, ainsi que le précisait l’appel à communication pour le colloque, les îles du sud-ouest de l’océan Indien partagent de nombreux éléments communs : une histoire proche, des proximités culturelles, des évolutions politiques diverses, mais aussi des liens évidents entre ces territoires et des défis environnementaux de même nature. À partir de là, peut-on considérer qu’il existe un caractère particulier de ce sud-ouest de l’océan Indien, justifiant la dénomination d’Indianocéanité ? C’est cette idée que porte la Commission de l’océan Indien (COI) depuis 2013. Créée en 1982 à Port-Louis (Maurice), la COI réunit 5 pays : Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et La Réunion pour la France. Cette organisation a pour objectif de mettre en valeur la spécificité de cet espace et d’établir une coopération et une solidarité entre les États membres afin de favoriser le développement et la prospérité.

En 2016, Jean-Michel Jauze s’attachait à esquisser les rapprochements visibles au sein de cet espace, au-delà de l’histoire, au travers de l’architecture, de la musique, de la littérature et des croyances dans un ouvrage collectif, Patrimoines partagés – Traits communs en Indianocéanie. Ce dernier visait à établir la pertinence du concept d’Indianocéanie et à le vérifier.

Il s’agit dans cette nouvelle publication de cerner au mieux le concept, de le déterminer.

L’Indianocéanie ne réunit pas cinq îles, mais cinq ensembles de terres émergées commence Rafolo Andrianaivoarivony dans son entreprise pour expliciter les critères de définition du concept. En effet, dans un archipel chaque île tire son nom de la plus grande d’entre elles. D’autres fois, une île regroupe plusieurs îlets sous son contrôle. Il précise que les Maldives et Zanzibar pourraient être adjointes à l’ensemble (p. 28-29). L’ensemble indianocéanique constituerait une grande famille issue d’une « même composante de peuplement », Africains, Asiatiques du sud et du sud-est et Européens. Avoir vécu une histoire coloniale avec la France est un autre repère déterminant.

Métissage, esclavage et engagisme, sentiment identitaire, pluralité religieuse, langue française commune, tels sont les critères décisifs.

Christian Germanaz présente le concept d’Indianocéanie comme étant d’abord un toponyme, avant d’être vécu et il s’interroge sur son devenir. En effet, écrit-il, les noms qui s’imposent sont ceux qui s’ancrent dans une reconnaissance identitaire (p. 52). Il dégage dans l’analyse des travaux menés en géographie entre 1902 et 2020 un « triangle austral matrice de l’Indianocéanie », triangle constitué de Madagascar, de l’île Maurice et de l’île de La Réunion. Aussi en conclusion incite-t-il à ne pas « chercher une justification scientifique à l’Indianocéanie » qui est une invention idéologique. Il conviendrait plutôt de faire exister le toponyme qui d’ailleurs, grâce aux colloques notamment, recouvre en définitive « une substance géographique dont la représentation cartographique commence à être identifiée par la plupart des acteurs institutionnels de la région et par une partie du “grand public” ». François Bart, pour sa part, inclut Zanzibar et Mafia dans l’Indianocéanie (p. 62). Il souligne la permanence de l’Indianocéanie comme route commerciale à partir du Cap de Bonne Espérance et l’interface qui relie Indianocéanie et monde swahili, et l’intégration des Comores, dont Mayotte, dans le monde swahili. L’Indianocéanie entretient des liens étroits avec les littoraux orientaux de l’Afrique. La dimension juridique est également abordée pour souligner combien le droit des pays d’Indianocéanie est inspiré du droit français.

S’intéressant à l’histoire du mot, Yvan Combeau nous apprend que l’on doit à l’écrivain Camille de Rauville « Indienocéanisme » et à Henri de Brugada, patron de l’Alliance française à Madagascar, la suggestion d’une transformation en « Indianocéanisme ». Tombé ensuite dans l’oubli, le néologisme ressurgit en 2010. Mais les populations n’ont toujours pas adopté ce terme, il peine à être partagé et « à entrer dans le dictionnaire, le langage, le quotidien des populations » (p. 95). Arlette Girault-Fruet expose la lente maturation d’une carte exacte de la zone, certaines îles ayant été pendant plus d’un siècle démultipliées et localisées de façon imprécise. Les récits de voyage construisent un mythe des origines, un Eden, et esquissent une proto-océanie. Pour Christophe Cosker, l’originalité du vocable Indianocéanique tient aux îles, car cette dernière est avant tout structurée sur un ensemble de terres entourées d’eau. Il en résulte un enfermement qui nourrit un désir d’ailleurs (p. 125). Il en ressort que l’Indianocéanie est un concept fédérateur qu’il convient de dépasser et de laisser vivre (p. 126).

Pour un œil lointain, Maciej Jedrusik de l’Université de Varsovie, seule Madagascar et éventuellement les Seychelles éveillent quelques échos pour la population polonaise, mais pas en situant ces îles dans l’océan Indien. Madagascar est toutefois familière aux Polonais pour lesquels elle fut un projet de colonisation. Mais chaque île de l’Indianocéanie est perçue comme une entité (p. 138). Il ajoute une remarque intéressante sur la longueur et la complexité du mot Indianocéanie dans toutes les langues qui rend l’adoption du nom difficile. Selon lui, la dénomination « Indianésie » avec ses quatre syllabes serait plus adaptée, car les noms plus longs sont peu assimilables par le plus grand nombre.

L’Indianocéanie comme processus de créolisation est la proposition de Laëtitia Boqui-Queni qui rapproche la culture de cet espace de celle des Caraïbes. Elle envisage une Indianocéanie ouverte, porteuse d’un « devenir africain du monde » (p. 151). Jean-Philippe Watbled poursuit la réflexion sur une proximité avec diverses régions du monde par la comparaison avec d’autres créoles à base française (créole de la Louisiane, haïtien, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, etc.), des langues de contact. Il n’existe pas de créole spécifique, explique-t-il, la particularité tient au cadre dans lequel le processus créatif s’est déroulé (p. 168). Ahmed Daniel rappelle l’identité musulmane de Mayotte, la langue à fondement bantu et l’importance des échanges avec Madagascar, Maurice, La Réunion, pour les études supérieures des Comoriens. Dans ce contexte, les devinettes et contes sont des véhicules de la culture orale : leur collecte et la proximité de ces dernières entre les différentes îles mettent à jour « l’héritage d’une tradition indianocéanique » (p. 173), car ces devinettes se retrouvent dans toute la zone et montrent une culture commune de la flore, la faune et des activités humaines. Zanafy Gladys Abdoul s’intéresse à l’Indianocéanie vue au prisme d’un régionalisme qui pourrait les rapprocher. Mais, elle souligne avant tout la « fragilité d’un régionalisme bâti sur des liens historiques coloniaux et la simple volonté des dirigeants de renforcer leur position politique » (p. 198). Elle rappelle également le manque de contacts entre les peuples de la région. Madagascar par sa position, sa taille, son rôle dans les échanges par le passé se trouve naturellement au centre de cette construction identitaire. Mais le concept d’Indianocéanie demeure étranger aux jeunes Malgaches pour qui « l’ethnie et la famille restent l’horizon » (p. 199). Le regard est tourné d’une part vers l’intérieur, car il faut rappeler que Madagascar est très vaste à la différence des autres îles, d’autre part vers les perspectives lointaines valorisées, États-Unis, Europe. Les jeunes se sentent appartenir aux espaces africain, indonésien et asiatique plutôt qu’à un espace indianocéanique.

Le sport est-il un autre vecteur de diffusion de l’idée indianocéanienne entre les peuples ? se demande Evelyne Combeau-Mari. À l’interrogation sur le rôle diplomatique du sport s’ajoute l’importance de ce dernier en matière d’« affirmation nationale » (p. 213), autour des jeux des îles de l’océan Indien apparus en août 1979, succédant aux Jeux sportifs de la Communauté de 1960 à Tananarive. Destinés à contrer l’influence communiste dans la zone, ces jeux orchestrés depuis La Réunion sont une réussite. Mais se pose d’emblée la question de Mayotte grande absente en raison de son statut extérieur aux Comores. Suivent les éditions des jeux à Maurice en 1985, en 1990 à Madagascar, 1993 aux Seychelles. La concurrence s’instaure en 1985 avec les jeux du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) organisés par La Réunion auxquels sont opposés à partir de 1995 les jeux de la CJSOI (Commission Jeunesse et Sport de l’océan Indien), les jeux de la Francophonie. Ces jeux se tiennent en 1995, 1999, 2001, 2004, 2008, 2010 (à La Réunion pour la première fois), 2012, 2014, 2016. Il convient d’ajouter les éphémères « jeux sportifs des villes et des communes de l’OI » de 2001 à Maurice sous l’égide de la COI. Cette multiplicité de rencontres illustre les rivalités dans l’Indianocéanie, mais aussi la vitalité de cette dernière. Plusieurs dimensions caractérisent ces compétitions concurrentes : solidarité, relations interculturelles, enjeux touristiques et technologiques, précise Odile Edith Razakamahefa. La confrontation des pratiques menée par Olivier Naria fait ressortir la place écrasante des licenciés de La Réunion comparativement aux autres îles. Il relève une prééminence parmi les licenciés des sports collectifs, sauf à La Réunion et aux Seychelles. Les équipements mettent en évidence une hiérarchie analogue à celle du nombre de licenciés : La Réunion en tête, suivie de Madagascar et de Maurice. La politique publique en matière de sport montre la volonté des pays de l’Indianocéanie de renforcer la pratique sportive depuis les années 60-80, mais face aux dépenses prioritaires de l’emploi et du logement, le sport pèse peu en dépit des coopérations internationales pour les manifestations sportives. Plusieurs facteurs – politiques, économiques, sociaux, religieux, territoriaux, culturels, environnementaux – peuvent faire obstacle au progrès des pratiques sportives. Si la disparité est grande en fonction du niveau de développement des pays, les échanges sportifs sont un facteur de rapprochement entre les îles (p. 268).

Centrée sur Madagascar, une analyse des échanges commerciaux dans l’espace indianocéanique en 1960-1970 met en évidence un tournant. Lalasoa Jeannot Rasoloarison conclut au recul de Madagascar dans la zone à partir des années 70 en raison de sa réorientation vers les pays socialistes, c’est une rupture, mais les échanges régionaux persistent tout de même, essentiellement autour des produits alimentaires.

La dimension politique, pour finir, est observée par Hélène Pongérard-Payet autour du principe de cohésion (p. 281). Elle étudie la politique de l’Union européenne au travers des RUP (régions ultrapériphériques) pour Mayotte et La Réunion et du programme Interreg pour les autres. Le programme Interreg V, 2014-2020, vise avant tout la coopération transfrontalière entre La Réunion, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, soit les pays de l’Indianocéanie, avec un deuxième volet incluant les dix pays de l’océan Indien (p. 291). Un programme Interreg V-A unissant Mayotte – Comores – Madagascar ambitionne un doublement des échanges commerciaux entre ces trois îles. Ainsi, conclut Hélène Pongérard-Payet l’ambition indianocéanique peut-elle être soutenue par la diplomatie européenne « sous réserve que le concept soit clairement défini et ne soit pas objet de division entre les pays de la zone » (p. 296). Il en résulte l’impérieuse nécessité de solidifier le lien entre les pays de la COI et leur ouverture à l’extérieur pour bénéficier au mieux de l’appui des fonds européens.

En complément, un inhabituel dossier d’artistes – Daisy Jauze, artiste peintre, JH Steph, Lolo Dubur, Liv Liv photographes d’art – montre des lieux non localisés, la difficulté à situer ces créations dans une île plutôt qu’une autre démontrant la proximité des États de l’Indianocéanie, une proximité culturelle et quotidienne.

Jean-Michel Jauze conclut, à la manière de Fernand Braudel, en insistant sur la « maritimité », la mer qui unit plus qu’elle ne sépare (p. 303). Optimiste, la conclusion n’en reste pas moins ouverte aux questions, proposant même de réfléchir au nom donné à cet espace francophone pour en faciliter l’appropriation : « Indienocéanie » « Indianésie » ou « Indiafronésie ». Mais, nous semble-t-il, une des difficultés pour l’adoption de ce vocable tient à ce qu’il n’évoque pas spécifiquement cette partie de l’océan Indien, excepté le dernier, « Indiafronésie ». Nous nous permettons de suggérer aussi « Indoccinésie » ou pour plus d’élégance « Indocinésie », le néologisme renvoyant à l’Inde, pour le nom de l’océan, au suffixe « nésie » pour l’étymologie grecque d’île1 et intégrant l’idée d’Occident, car toutes les îles de l’océan Indien ne sont pas incluses dans le concept. De plus la sonorité ne serait pas sans rappeler l’indocilité, affirmant ainsi une résolution d’émancipation. Il serait aussi intéressant de forger le nom sur une racine en « dina » pour île plutôt que le grec « nésie » – d’après les Dina Morgabine, Dina Moraze, Dina Arobi des Arabo-Persans – reconnaissant ainsi le rôle de ces derniers, ce qui pourrait donner « Indinawest » ou « Indinaouest » à savoir les îles de l’ouest de l’océan Indien. Et plus opérant encore pour l’appropriation en termes de sonorité et pour l’ancrage historique des racines, « Magrindina », « Komindina » ou « Comorindina ». « Mag » pour la racine arabe indiquant l’ouest ou « Kom » issu de Kmr qui désignait dans les textes anciens tous les lieux situés sous le nuage de Magellan2.

Mais est-il possible de remplacer un terme qui peine à s’imposer par un autre plus adapté et plus probant lorsque le choix initial remonte à plusieurs décennies et est investi politiquement ? Tout dépend de la décision des promoteurs du concept, viser l’efficacité avec le néologisme le plus susceptible de faire sens pour les populations – locales et lointaines –, ou rester attachés à un vocable anciennement retenu. L’alternative entre un impact inspiré du marketing et la fidélité à une volonté initiale moins efficiente risque d’être difficile.

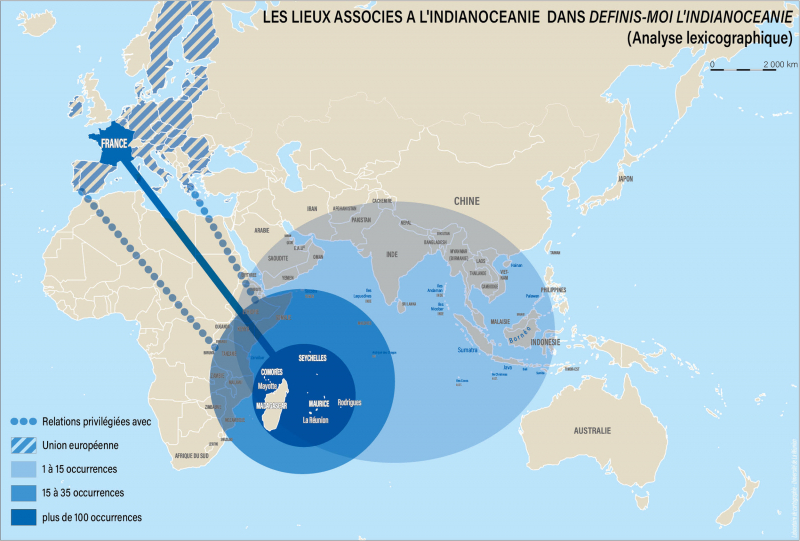

On le voit, la diversité des thèmes abordés est grande. Le périmètre géographique concerné par l’appellation Indianocéanie s’appuie sur un noyau de cinq ensembles mis en évidence par tous, Madagascar, Maurice, La Réunion, les Comores et les Seychelles. Au fil des textes, s’ajoutent ponctuellement les îles Maldives, Zanzibar, Mafia, et même le Sri Lanka. Mayotte et Rodrigue sont parfois nommées, détachée des Comores pour la première et de Maurice pour la seconde. L’analyse lexicographique de l’intégralité de l’ouvrage renvoie une image des lieux significative : Madagascar et La Réunion s’imposent avec 311 occurrences chacune, mais respectivement 285 et 207 seulement en écartant les références bibliographiques3. Maurice suit avec 209 occurrences, 176 sans les références bibliographiques4. Les Comores viennent ensuite, avec 178 occurrences, dont 10 références bibliographiques5, puis… Paris avec 174 occurrences, mais uniquement 5 occurrences si l’on élimine les références bibliographiques. Mayotte se distingue des Comores dans 152 occurrences et 24 références. Les Seychelles comptent 118 mentions, dont 15 références6. Il faut souligner les 31 mentions des Maldives, dont 7 références, 16 allusions à Rodrigues7, 6 au Sri Lanka. L’ensemble des Mascareignes est évoqué à 30 reprises. Ainsi se dessine nettement le poids respectif de chaque île de l’Indianocéanie, et la puissance éditoriale de chaque centre. Pour compléter le tableau, signalons 162 allusions à l’Afrique, 15 allusions au Mozambique, essentiellement par le canal du Mozambique (10 mentions), la Tanzanie (14 mentions) et Zanzibar (19 mentions). À cela s’ajoutent 9 Kenya, 35 Somalie et 4 Djibouti. Outre les références à la Tanzanie, Zanzibar et au Mozambique, le monde swahili, avec lequel l’Indianocéanie est en connexion, apparaît à 24 reprises. La France est citée 109 fois8 et on relève 50 mentions des Européens et 35 de l’Europe. On ne compte en revanche que 8 allusions à l’Inde9 et 37 références à l’Asie, 14 mentions de la Chine. On observe également 14 allusions aux Caraïbes, essentiellement dans un article, 1 allusion à l’Angleterre, 5 aux Anglais et 36 à la langue anglaise, suivis de Micronésie (6), Mélanésie (5), Polynésie (5), Indonésie (5), Macaronésie (4) et Canada (2). L’ancrage dans le passé de la Lémurie est rappelé en 32 circonstances.

*

Ainsi 3 cercles se dessinent-ils sous la plume des intervenants (voir carte). Un noyau unissant Madagascar, La Réunion, Maurice, les Comores, les Seychelles, fortement associé au littoral est africain et amarré à la France et l’Europe. Puis un deuxième cercle incluant des états continentaux africains. Et enfin un troisième cercle, plus lointain, axé sur l’Asie.

L’insularité s’impose avec plus de 650 allusions aux îles10. L’espace maritime prédomine avec plus de cent occurrences11 contre 11 pour la montagne.

Les termes associés au sujet évoquent avant tout la politique avec plus de 170 références, la coopération (156 mentions), la littérature et le développement avec près de 140 occurrences suivis de la jeunesse (130), le sport avec environ 110 mentions et l’identité (89 occurrences).

Il convient de souligner le caractère globalement dubitatif des communications au sujet de la réalité du terme, il ressort de la quête que la définition objet du colloque Définis-moi l’Indianocéanie est encore à construire.

En effet, la conclusion de l’ouvrage établissant un équilibre entre trois thèses – l’Indianocéanie existe / existe peut-être / existe sans doute – paraît optimiste, car sur les 18 contributions réunies, 11 font ressortir le flou du concept et surtout le manque d’appropriation par les populations. Seules 6 contributions abondent clairement dans le sens d’une existence de l’Indianocéanie dans les pratiques actuelles, et parmi elles, celles sur les échanges sportifs dominent : le sport apparaît comme le vecteur premier du rapprochement.

Un des objets du colloque était de vérifier la pertinence de l’idée d’Indianocéanie. Force est de constater qu’il a soulevé davantage d’interrogations et de pistes à suivre qu’il n’a apporté de réponses sûres en forme de définition. Mais aucune contribution n’a fermé la porte, toutes ont évoqué une possibilité d’avenir moyennant des aménagements suivant les préconisations des auteurs. Sans doute faut-il voir là, au-delà d’un langage diplomatique des scientifiques, la résolution de ne pas condamner une volonté d’union régionale qui fait sens et le désir de mettre à jour des opportunités pour une dénomination encore en devenir.