Introduction : Quelle filiation pour le terrain d’habitation ?

Historiquement, « l’habitation » renvoie aux vastes bandelettes1 de terres octroyées par la Compagnie des Indes orientales aux premiers habitants de l’île Bourbon, afin qu’ils y exercent une activité agricole permettant d’assurer la subsistance des équipages français de passage sur la route des Indes. Ces terres sont concédées à la condition que l’exposant respecte « l’obligation de cultiver » stipulée dans les contrats de concession de la Compagnie2. Cette obligation de cultiver est rapidement suivie d’une « obligation de mise en valeur des terres »3, les propriétaires d’habitation étant alors exhortés à planter des caféiers (de 1719 à 1806), puis de la canne à sucre (de 1806 à nos jours). Dans cette perspective, l’historiographie traditionnelle conçoit la modernisation agricole de l’île sous le seul prisme du développement de l’économie de plantation. De façon téléologique, sous l’effet d’un processus ascendant et linéaire n’autorisant aucune contingence, l’habitation est présentée comme une unité de production aimantée par le capitalisme industriel4.

Mais l’habitation se limite-t-elle réellement à sa seule fonction productive définie par le régime foncier colonial ? L’habitation ne pourrait-elle pas s’étudier dans la filiation des jardins botaniques qui fleurissent au XVIe siècle en Europe5. Sur le continent, entre le XVIe et le XVIIIe siècles, ces jardins évoluent progressivement du domaine religieux savant (adossés à des monastères) avant d’intégrer la sphère d’un pouvoir savant étatique (auprès des universités ou des palais royaux et princiers)6. Toutefois, au XVIIIe siècle lorsque ce pouvoir savant poursuit son expansion coloniale, le modèle européen du jardin botanique s’exporte. Positionné à l’intérieur ou aux abords d’une forteresse, le jardin devient un marqueur de la prise de possession de la colonie par le pouvoir colonial. Aussi proposons-nous ci-dessous une hypothèse qui permettrait de reconstituer la généalogie des habitations bourbonnaises/réunionnaises en les plaçant dans la filiation des jardins botaniques européens plutôt qu’en ne le conceptualisant sous le seul prisme du droit foncier colonial (Fig. 1).

Fig. 1 : Hypothèse sur la filiation/mutation du terrain d’habitation

©Marc Tomas

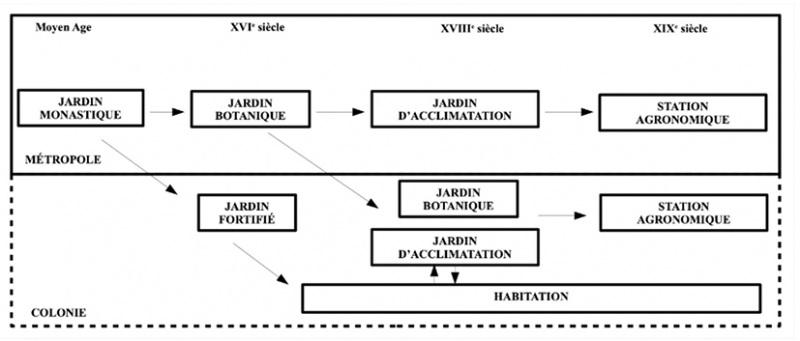

En 1661, sur une gravure publiée par le gouverneur de Fort-Dauphin, Etienne de Flacourt (1607-1660), le rôle central de ces jardins est nettement mis en avant, lesquels s’étendent bien au-delà de l’enceinte de la forteresse (Fig. 2)7.

Fig. 2 : Fort-Dauphin et ses jardins du temps de Flacourt

Source : Etienne de Flacourt, Histoire de la Grande Isle Madagascar, Paris, impr. Gervais &Clovzier, 1661, pl. (entre les pages 254 et 255). [Gallica] site de la Bnf.

Si dix ans plus tard, la tentative de l’amiral Jacob de La Haye d’établir un fort similaire à Bourbon sur le littoral de Saint-Denis échoue8, il n’en reste pas moins que la présence d’un premier jardin au Vieux Saint-Paul, à l’endroit où Etienne Regnault installe son premier lieu de résidence, est déjà avérée9. Progressivement, le quartier de Saint-Denis est préféré à celui de Saint-Paul et la Compagnie établit un jardin au bas de la Rivière Saint-Denis10 probablement au milieu du XVIIIe siècle11.

Il est difficile de voir dans ces jardins une filiation directe avec les jardins botaniques qui se développent en Europe, car ces unités de productions ont d’abord une vocation vivrière et non explicitement scientifique. Pourtant les plantes qui s’y acclimatent servent souvent à reproduire le régime alimentaire des Européens et nécessitent un certain savoir-faire. Dans un ouvrage récent, l’historienne Hélène Blais insiste sur la pluralité de formes que peuvent prendre ces jardins botaniques et finalement sur la définition assez large que l’on pourrait leur donner12.

Traditionnellement, les jardins d’acclimatation qui apparaissent en Europe et dans les colonies à partir du XVIIIe siècle13 sont présentés comme les points nodaux d’une mondialisation du vivant et du savoir qui a pu occulter l’existence de jardins privés et publics aux formes institutionnelles plus floues.

Pour sa part, Hélène Blais fait remonter à 1817 l’année de création d’un premier jardin à La Réunion. Cette date correspond en effet à l’année de l’arrivée de Nicolas Bréon, le premier directeur du jardin détenteur du titre de « jardinier-botaniste »14. Cependant, lorsque ce jardin est créé en 1772 pour être un jardin d’agrément sa vocation scientifique se dessine peu de temps après, avant la fin du XVIIIe siècle15. L’année 1817 est en revanche (et aussi) l’année où est inauguré le jardin du Mont Saint-François dans les hauteurs de Saint-Denis dont le but premier est d’y acclimater des plantes d’origine européenne. Hélène Blais analyse d’ailleurs ce « système de jardin » dans une logique de « complémentarité »16.

Pour notre part, nous formulons l’hypothèse qu’il serait réducteur de limiter ce système de jardin à ces deux seuls établissements institutionnellement reconnus, ou encore de faire remonter à l’année 1817 le début d’une activité scientifique liée à l’acclimatation (ou à l’étude de l’histoire naturelle) dans la colonie.

Dans un premier temps, nous tenterons de considérer l’habitation comme un cadre de référence opératoire pour démontrer l’existence d’un « système de jardin » cohérent sur un ensemble spatial beaucoup plus large et complexe que la seule entité du jardin botanique. Pour restituer l’intégralité de ce phénomène encore faut-il déconstruire certaines idées reçues qui utilisent comme référence le modèle du lieu de savoir clairement authentifié en tant qu’institution officielle17. Nous supposons que cette vision impériale projetée sur le jardin d’acclimatation a pu entraver la compréhension du rôle des habitations, lesquelles apparaissent comme un maillon clé du système de jardins fonctionnant en complémentarité.

Dans un deuxième mouvement, notre analyse souhaite interroger l’empreinte de l’économie de plantation sur les paysages réunionnais et son impact dans la tendance qu’elle a eu à séparer, ou disons à isoler, la partie « jardin » du reste de l’habitation. Dans cette perspective, nos recherches nous amènent à montrer qu’en plus de ses fonctions vivrière et productiviste, l’habitation porte depuis son origine une vocation expérimentale (en matière d’acclimatation par exemple) qui a été progressivement dévalorisée comme une activité dédiée au jardinage.

Enfin, dans une ultime partie, il s’agit de ne pas enfermer l’habitation dans son statut de concession strictement privée18 mais de fournir, par des exemples concrets, la preuve que le savoir colonial se nourrit des collections et des savoirs issus de ces lieux longtemps présentés comme de simples unités de production.

1817 : une année en trompe l’œil ?

1817 est l’année de l’arrivée de Nicolas Bréon, premier directeur du jardin du roi à Saint-Denis. Elle correspond aussi à l’ouverture d’un jardin d’acclimatation à Saint-François dans les hauteurs du chef-lieu19. Notons que la même année l’ordonnateur Philippe de Richemont Desbassyns faisait une séduisante proposition au naturaliste autodidacte de Saint-Benoît, Joseph Hubert, afin d’occuper le poste de « Directeur honoraire du jardin », alors que la venue de Bréon sur l’île avait été retardée20. L’année suivante, l’île reçoit Pierre Bernard Milius et Louis Henri de Saulces de Freycinet, tous deux membres de l’expédition Baudin21 et appelés à devenir successivement gouverneur de la colonie de 1818 à 1826. Leur présence sur l’île est à l’origine des premières sociétés savantes locales22 avec la création des premières comices agricoles23 et d’une société philotechnique24. Le contexte de création de ces petites assemblées locales est assez intéressant pour que nous nous y attardions, notamment à travers plusieurs échanges épistolaires du baron Milius et de l’ordonnateur Pierre Philippe Urbain Thomas adressés à Joseph Hubert. Ces lettres font les louanges de cet « homme de lumière et d’expérience » et incitent pour que ce dernier devienne membre de ces nouvelles sociétés savantes25 quitte à déprécier les compétences des frères Bréon, l’un pour son absentéisme et l’autre pour son jeune âge26.

Joseph Hubert, septuagénaire à la santé fragile27, hésite à intégrer ces assemblées savantes28, alors que sa notoriété dans l’île s’est faite un demi-siècle plus tôt. Si Joseph Hubert est souvent présenté comme l’ami de Pierre Poivre (1719-1786)29, il a surtout été l’un des collaborateurs de Nicolas Céré (1738-1810)30. D’ailleurs, l’historienne Madeleine Ly-Tio-Fane a transcrit la correspondance qu’entretenait Céré avec ses « collaborateurs bourbonnais », parmi lesquels se trouvent des administrateurs tels Crémont et Souillac, mais aussi des hommes férus d’histoire naturelle, amenés à suppléer le pouvoir central dans leur mission de distribution de graines de girofle et de muscade tout juste acclimatées à l’île de France31. Un nombre important de lettres échangées entre Céré et Hubert indique qu’entre les deux hommes un lien d’amitié particulier s’était créé, Céré allant même jusqu’à l’écrire explicitement dans l’une de ses missives32.

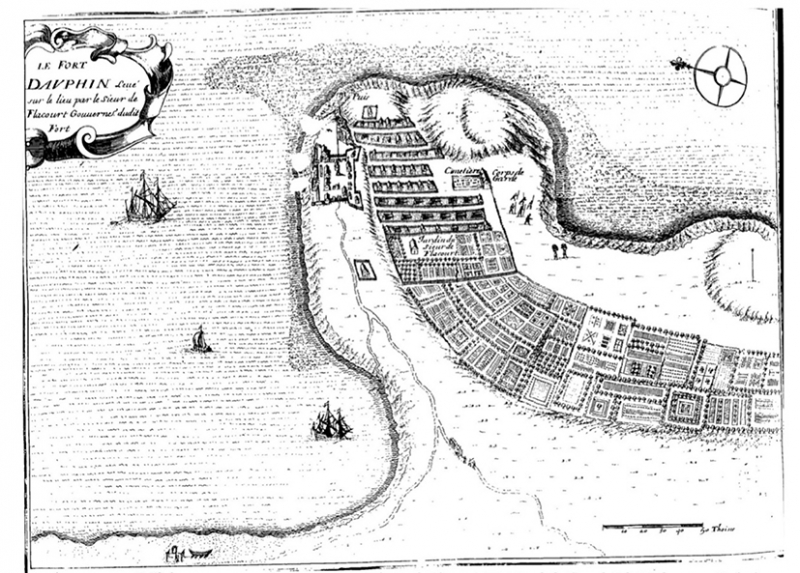

Au cours d’un voyage bien documenté de Joseph Hubert à l’île de France en 1778, ce dernier réussit à se procurer auprès de Céré près d’une centaine d’espèces végétales différentes qu’il acclimate sur ses habitations du Boudoir et du Bras-Mussard à Saint-Benoît (Fig. 3).

Fig. 3 : « Nottes des plantes que j’avois porter à Bourbon »

Source : ADR, 4J61, Cahiers de notes de Joseph Hubert concernant ses plantations et ses observations sur divers essais, p. 1 (prise de vue de l’auteur).

Ses expériences réussissent si bien qu’il parvient à reproduire des muscadiers, une espèce dioïque (unisexe), en greffant des branches mâles sur des pieds femelles33 avant même que Céré n’en découvre le procédé. Ces succès l’amènent à entrevoir un grand projet pour le sud de l’île après que le gouverneur Souville l’a nommé gouverneur du quartier de Saint-Joseph, que Joseph Hubert aurait tant voulu baptiser « Nouvelles Moluques34 » en ayant le projet d’y acclimater, sur de grandes surfaces, les précieux arbres à épices si longtemps tenus sous monopole hollandais. Mais les concessions de ce quartier immense qui incluait l’actuelle commune de Saint-Philippe ne seront pas reconnues avant 181635 et ce projet resta en partie inachevé à l’heure où la culture de la canne à sucre gagnait toujours plus de terrain entre le littoral et les demi-pentes de l’île.

Cependant, la notoriété de Joseph Hubert n’est qu’en partie ébranlée puisque ce naturaliste autodidacte réussit à se faire connaître de certaines sociétés savantes métropolitaines par le biais de son ami Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (1778-1846) qui le met en contact avec Louis-Augustin Bosc d’Antic (1759-1828)36. Au début du XIXe siècle, Joseph Hubert bénéficie ainsi de la reconnaissance académique de ses pairs37, tandis qu’en 1818 le roi le gratifie des lettres de chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis38. Ces titres ne sont pas des faveurs que lui octroie charitablement Bory de Saint-Vincent en échange des connaissances partagées lors de son séjour sur l’île en 180139, car à l’époque Joseph Hubert est déjà correspondant pour la Société Académique des Sciences de Paris et l’auteur d’un mémoire de quatorze pages sur la thermogenèse de l’arum40, lequel est lu, en son nom, le 28 fructidor an VII (14 septembre 1799)41. Par ailleurs, Joseph Hubert est un grand lecteur de l’Histoire naturelle de Buffon, œuvre avec laquelle il va néanmoins prendre ses distances en critiquant, dans ses notes personnelles, la méthode de raisonnement par « analogie »42 et plus ouvertement la théorie des « générations successives » dans un mémoire43 rédigé pour la toute jeune société philotechnique de l’île.

En somme, ni l’arrivée du premier jardinier officiel, ni la création du Muséum d’histoire naturelle de Saint-Denis au milieu du XIXe siècle, ne renseignent légitimement sur l’état des connaissances acquises en matière d’acclimatation dans la colonie. Tandis que les habitations de Joseph Hubert offrent un cadre de référence et de réflexion pertinent pour penser la science de l’acclimatement, pourquoi alors l’habitation a t-elle été tant dépréciée même par l’historiographie locale ?

L’erreur de séparer le « jardin » de « l’habitation »

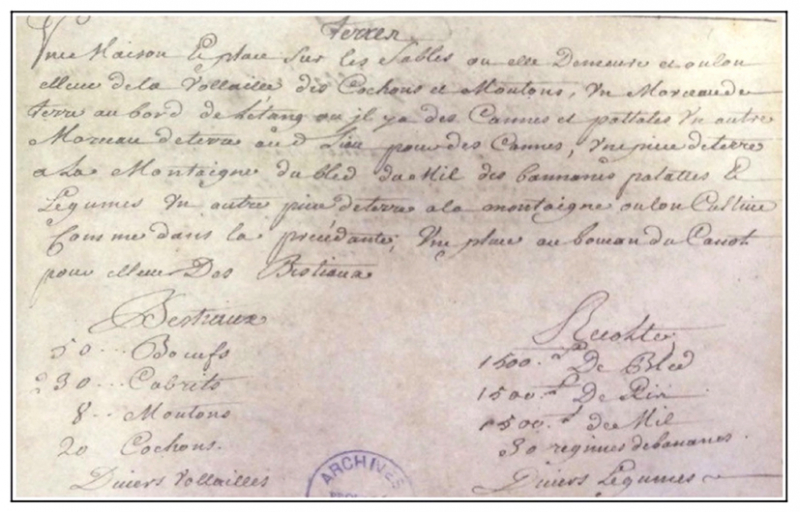

Établir une généalogie commune entre l’habitation et le jardin d’acclimatation, c’est aussi se frotter à une autre histoire, celle du jardin créole inséparable de la case créole, un bien architectural légitimement patrimonialisé. Cette vision centrée sur l’habitat semble être le schéma explicatif qui domine l’analyse des jardins et pourrait avoir en partie brouillé la profondeur historique de cet objet d’étude. L’ethnologue Michel Watin propose par exemple d’appréhender le jardin créole en « considérant ensemble l’espace planté et l’espace construit : il apparaît effectivement que le rapport entre le jardin et la maison doit être envisagé dans cette dichotomie avant/arrière44 ». Cette configuration se trouve reprise par l’historien Jean-François Géraud : « l’espace avant est l’espace "vu", espace de la "mise en scène", l’espace arrière est celui des activités ménagères et triviales. En termes de jardin, l’avant est jardin d’agrément, l’arrière jardin potager45 ». Le plan de l’habitation de M. Périchon à la Rivière du Mât (Fig. 4) qu’utilise Jean-François Géraud sert alors à illustrer la véracité de cette affirmation en la rendant principalement valable pour le XIXe siècle.

Fig. 4 : Extrait du plan du cours de la rivière du Mât à l’île de Bourbon par M. Partiot, ingénieur en chef à l’Île de Bourbon

Source : FR-ANOM-23DFC0147A, [ANOM Base Ulysse]

Dans un ouvrage photographique grand public intitulé L’art du jardin créole, l’anthropologue Isabelle Hoarau admet une nuance : « il semblerait qu’il existe depuis le début du peuplement de l’île, une distinction entre le petit jardin de case et celui des grandes demeures. Les influences ne sont pas les mêmes46 ». Mais dans les deux cas l’autrice envisage l’existence d’influences extérieures (jardins persans, jardins anglais ou à la française…) sans évoquer le régime foncier colonial dont est issue l’habitation. Dans cette perspective, le raffinement inhérent à l’art du jardin créole apparaît forcément incompatible avec la fonction productive de l’habitation perçue comme triviale.

Pourtant, dans son journal Jean-Baptiste Renoyal de Lescouble ne fait pas de distinction lorsqu’il évoque les travaux agricoles, entre ses activités liées à la culture de la canne à sucre et ses autres plantations :

Ce matin, j’ai fait gratter l’encien jardin au-dessous de la plate-forme et j’y ai plenté du tabac. J’ai ensuite fait plenter un rang de cannes du païs le long de l’allée de lataniers après quoi je me suis mis à commencer un endroit pour mettre les poules à couver en remplacement de l’encien qui tombe en ruine. Le vent a un peu gâté le ris47.

Cette citation datée de l’année 1813 renvoie à une période transitoire où les paysages des demi-pentes de l’île ne sont pas encore ceux de la monoculture que nous connaissons aujourd’hui. Or, visuellement, la prégnance actuelle de la monoculture façonne trompeusement nos représentations du paysage passé, en délimitant spatialement les cultures dédiées à l’exportation des cultures vivrières réservées au jardin. En réalité, la grande prédominance des terres en friche sur les habitations et le modèle de la « micro caféterie48 » restent la règle pour les plantations du XVIIIe siècle. Aussi le système de l’économie de plantation n’est-il pas aussi omniprésent et totalisant qu’on ne l’a cru pour cette période49. Au XIXe siècle, la distinction entre le jardin et l’habitation semble déjà effective, comme le note Louis Maillard : « la canne à sucre et le jardinage étant les seules cultures du pays50 ».

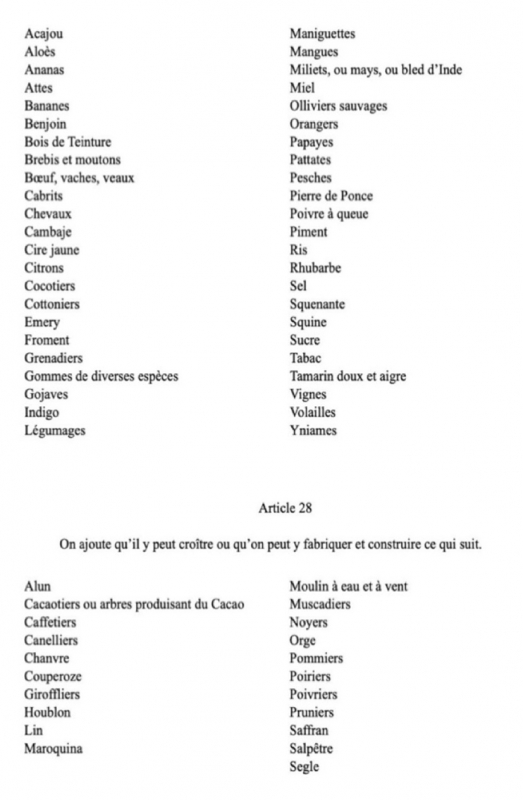

Ce serait une erreur de vouloir systématiquement séparer spatialement cultures vivrières et cultures d’exportation51 ou d’appréhender ces travaux agricoles de façon dichotomique en imaginant que la monoculture du sucre a été partout et toujours hégémonique dans l’île. D’ailleurs, il est vrai que si les sources du fonds de la Compagnie des Indes passent progressivement sous silence les productions fruitières et vivrières (désormais reléguées aux activités de jardinage), ces dernières étaient néanmoins renseignées dans les premiers recensements (Fig. 5).

Fig. 5 : L’habitation d’Anne Caze

Source : ADR., C°767, Extrait du recensement de 1708, Anne Caze, f. 1 (prise de vue de l’auteur)

En outre, la vocation expérimentale des habitations bourbonnaises peut être retracée à travers les rapports que la Compagnie des Indes remet au gouverneur Pierre-Antoine Parat au début du XVIIIe siècle lesquels listent un ensemble d’espèces à acclimater utile à la colonie (où se retrouvent divers arbres à épices)52 (Fig. 6).

Fig. 6 : Extrait du rapport de la Compagnie des Indes orientales adressé au Sieur Parat en 1711

Source : « Mémoire sur l’Ile Bourbon adressé par la Compagnie des Indes au gouverneur Parat le 17 février 1711 », Recueil trimestriel, Saint-Denis, tome V, p. 207.

Preuve que certaines de ces introductions ont réussi, quelques noms sont entrés à la postérité : Julien Dalleau aurait introduit un premier giroflier à Bourbon53, Laurent Martin aurait multiplié les grains de Moka arrivés en 1718 (alors que toutes les autres semences avaient péri)54, Henri Hubert (le père de Joseph Hubert) aurait quant à lui rapporté sur l’île un premier cannelier55, etc.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vocation expérimentale de l’habitation ne disparaît pas au XVIIIe siècle, ni au cours du XIXe siècle avec l’extension de la culture de la canne à sucre. Durant toute cette période, les expérimentations qui se pratiquent sur les habitations permettent de faire progresser le savoir colonial qui se propage dans les jardins botaniques et les stations d’essais fondés dans la colonie.

L’habitation : une parcelle d’expérimentation (organisée en système)

Durant le XVIIIe siècle, l’île de France supplante politiquement l’île Bourbon, Port-Louis est le nouveau centre politique qui administre les Mascareignes notamment parce qu’il est jugé plus accessible que Saint-Denis56. Ce transfert de pouvoir participe à déterminer le rôle d’île-grenier auquel est cantonnée l’île Bourbon, laquelle doit être capable (en prévoyance des « temps de guerre57 ») de substituer ses productions de café par celle des grains (les sources utilisent plus génériquement le terme de « légumes secs ») pour en approvisionner l’île-sœur58. Ainsi pendant un temps, le « bon air » et les terres du « bon pays » de l’île Bourbon, lesquels entretenaient sa réputation d’île paradisiaque dans la littérature de voyage dès le XVIIe siècle59, perdent de leur aura et l’île de France devient alors une nouvelle terre d’asile pour les projets d’acclimatation de la Compagnie des Indes60.

De fait, pour le XVIIIe siècle un détour par l’île de France s’impose pour mieux cerner la vocation expérimentale dévolue aux habitations mais aussi leur organisation dans un système de jardins pouvant fonctionner en complémentarité. Les deux plus célèbres habitations de l’île de France sont vraisemblablement celles de Monplaisir et du Réduit. La première est acquise par Mahé de La Bourdonnais en 1635, située dans le district de Pamplemousses, à partir de la décennie 1770, elle tire sa célébrité de la persévérance de l’intendant Pierre Poivre qui y réussit l’acclimatation du giroflier et du muscadier. La seconde habitation est située au nord du quartier de Moka, non loin de Port-Louis. À son origine en 174961, le Réduit est décrit comme un lieu d’agrément choisi par le gouverneur Barthélémy David (1711-1795) pour y placer les femmes de l’île en sûreté62. Cependant, en termes de renommée ces habitations suivent des trajectoires différentes. Moins valorisé que le jardin de Pamplemousses, le Réduit souffre d’une certaine disgrâce puisqu’il est le lieu où Jean-Baptiste Christian Fusée-Aublet (1723-1778) poursuit ses activités de botaniste après sa brouille avec Pierre Poivre au sujet des plantules d’arbres à épices qu’il aurait volontairement ébouillanté63. Par-delà ces rivalités, l’historiographie considère ces deux habitations comme des jardins botaniques, compte tenu du rang des administrateurs qui les mettent en valeur (La Bourdonnais, David, Poivre…) ou des qualités scientifiques des savants qui y travaillent (Commerson, Fusée-Aublet). Mais derrière la notoriété de ces habitations officielles se trouve une nébuleuse d’habitations plus privées et moins connues, qui ont pu pourtant jouer un rôle essentiel dans le succès de ces premiers jardins botaniques. Prenons pour exemple l’habitation de Mongoust de François Etienne Le Juge (v. 1710-1766), située à deux kilomètres de Monplaisir64 dans le quartier de Pamplemousses, ou encore celle de Palma appartenant à Joseph François de Cossigny (1736-1809) dans les Plaines de Willhems65. Ces deux habitations possèdent vraisemblablement les collections de plantes les plus riches de l’île de France, même si elles ne sont pas aussi populaires que Monplaisir et le Réduit. D’ailleurs, Cossigny entretient une certaine rancœur vis-à-vis des mérites trop facilement attribués selon lui à Nicolas Céré, le successeur de Pierre Poivre à Monplaisir, gratifié du titre de directeur du jardin du roi à l’île de France :

Quand je revins de l’Inde, à l’Ile de France, en 1759, tems où le Citoyen Céré, jeune encore, étoit en France pour son éducation, j’apportai dans cette Colonie, des graines exotiques que je remis au Citoyen Aublet. Il cultivoit déjà, depuis quelques années, les caneliers de Ceylan et de la Cochinchine, et le poivrier de la côte Malabarre. Je remis à ce Botaniste des gousses de Cacao66.

Notons que Céré est lui aussi propriétaire d’une habitation, celle de Belle-Eau, celle-ci comme celle de Mongoust et de Palma a très certainement participé à l’augmentation des collections du jardin du roi :

en 1767 [...] les vergers de Mongoust étaient déjà en plein rapport, et c’est de ses pépinières et de celles du Réduit que fut tiré un grand nombre d’arbres et de plantes rares qui constituèrent les premières unités des collections que rassembla par la suite, à Monplaisir, l’illustre intendant67.

Après 1810, l’île de France prend son nom actuel d’île Maurice et l’administration française recentre son attention sur l’île Bourbon/La Réunion. La réorganisation du plan de Saint-Denis sous l’administration de Guillaume-Léonard de Bellecombe et de l’ordonnateur Honoré de Crémont (1767-1773) prépare le terrain aux deux futurs jardiniers Nicolas Bréon (1817-1831) et son successeur Jean Michel Claude Richard (1831-1839) par le transfert du jardin du roi à l’extrémité haute de la rue Royale68. L’activité scientifique des jardins ne suit cependant pas une courbe ascendante, le jardin d’acclimatation du Mont-Saint-François est abandonné en 1829 et lesdits jardiniers n’hésitent d’ailleurs pas à dénoncer le manque de moyens mis à leur disposition, en regrettant l’âge d’or qu’ils disent avoir connu sous l’administration de Milius et Freycinet69. Par la suite, la période durant laquelle Richard a été directeur du jardin est aussi présentée comme une période faste70. Curieusement, lors de la fondation de la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Ile de La Réunion en 1862, les scientifiques de cette société savante commentent le triste état dans lequel se trouve le jardin :

Par la suite de circonstances que nous n’avons pas à apprécier, cet établissement est tombé dans l’abandon le plus complet, malgré les efforts de son honorable directeur M. Richard. Il n’y a presque plus d’eau dans les bassins, l’un d’eux est même complètement à sec et ne sert plus qu’à recevoir les détritus de toutes sortes. La pépinière est envahie par les mauvaises herbes et les plantes périssent faute d’eau et de soins convenables. Tout est livré à l’abandon : les végétaux les plus précieux sont confondus avec des plantes vulgaires : les clôtures tombent en ruine71.

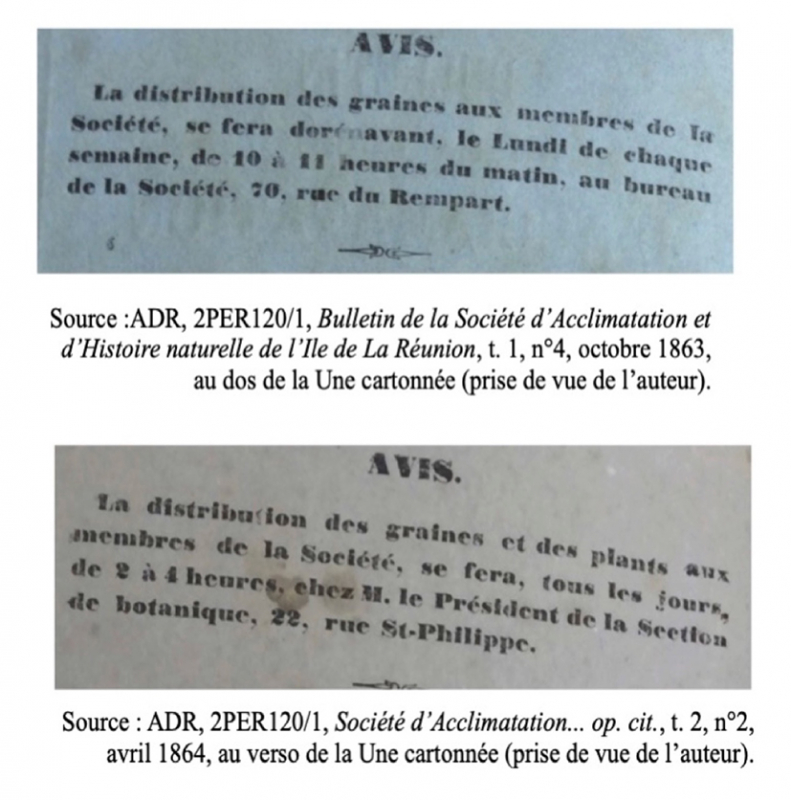

Rappelons qu’à sa création la Société d’Acclimatation ne dispose d’aucun jardin ou d’aucune pépinière centrale pour acclimater et multiplier animaux et végétaux, alors qu’elle est officiellement affiliée à la Société Impériale d’Acclimatation de Paris72. Elle organise ses distributions tant bien que mal en utilisant l’adresse de son Bureau et l’habitation de son président (Fig. 7).

Fig. 7 : Avis de distributions de graines de la Société d’Acclimatation entre 1863 et 1864

Sources : ADR, 2PER120/1, Bulletin de la Société d’Acclimatation et d’Histoire naturelle de l’Ile de La Réunion, t. 1, n°4, octobre 1863, t. 2, n°2, avril 1864. Prises de vue de l’auteur.

Ce n’est qu’en 1865 qu’elle obtient en concession, pour une durée de 10 ans, une partie du jardin colonial de Saint-Denis73. Malgré ses débuts difficiles, la société s’engage à honorer les commandes des 416 membres qui ont adhéré après seulement deux mois d’existence74. En réalité, le comité directeur envisage très tôt l’île (dans son intégralité) comme terrain d’essais et a fortiori elle prévoit de s’appuyer sur les habitations de ses adhérents pour expérimenter différentes introductions adaptées aux différents micro-climats de la colonie :

Par l’échelle de température qu’offrent ses différentes altitudes, notre île se prête admirablement à l’œuvre que nous avons entreprise. Son histoire nous enseigne que tous les animaux et les végétaux utiles que nous possédons y ont été acclimatés75.

Toutefois, le Comité peine à répondre aux nombreuses sollicitations des membres qui se multiplient76, surtout lorsqu’il s’agit d’échanges volumineux : « M. Berg informe le Comité que M. Morange, propriétaire à St-Denis, offre à la Société un troupeau de cerfs. Remerciements77 ». Le mois suivant les membres sont informés de la réception de ce troupeau sur la propriété du futur président président Adrien Bellier :

Le Comité confie le troupeau de cerfs offert par M. Morange à M. Adrien Bellier qui le placera dans la forêt de sa propriété de la Rivière des roches. M. Patu de Rosemont demande un mâle et deux femelles qui lui sont accordés78.

En outre, les essais de pisciculture79 annoncés par les scientifiques de la Société d’Acclimatation suscitent l’enthousiasme des adhérents :

M. le Maire de Saint-Pierre annonce qu’il a fait construire sur une de ses propriétés des bassins pour la pisciculture, et demande à être compris dans la distribution des œufs que la société coloniale compte recevoir prochainement de France80.

Les espèces végétales ne sont pas en reste, Joseph Sosthènes de Chateauvieux multiplie l’eucalyptus81, tandis qu’Auguste Vinson participe à l’introduction du quinquina82. Ces deux espèces sont considérées comme utiles pour prévenir la diffusion de la fièvre paludéenne dans l’île83.

Une décennie plus tard, lorsque se crée la Station météorologique et agronomique de La Providence à Saint-Denis, le rôle de l’habitation comme jardin d’expérimentation reste d’actualité. Si son directeur, André Delteil, envisageait de reproduire les résultats concluants de la station sur des parcelles privées84, il prend vite conscience de la nécessité de solliciter des propriétaires situés dans diverses localités de l’île afin de tester l’efficacité de ses engrais et la viabilité des variétés de cannes sélectionnées en fonction des micro-climats existants. De plus, lorsque ses expériences sur la station dionysienne subissent des échecs répétés, il préfère mettre à l’honneur les réussites qu’il observe sur certaines habitations, jusqu’à considérer ces dernières comme des « pépinières d’amélioration » et de « perfectionnement » en reproduisant les méthodes du célèbre agronome Georges Ville (1824-1897)85. Ainsi, en 1879 après le passage d’un cyclone, le directeur de la Station entreprend son tour de l’île annuel au cours duquel il met par écrit ses observations de terrain pour ensuite les publier dans son bulletin mensuel. Après avoir déploré les nombreux ravages constatés sur les cultures vivrières et fruitières, il se convainc que la monoculture du sucre reste la seule alternative agricole viable pour l’île86. Il n’hésite pas à faire l’éloge des réussites aperçues sur certaines habitations qu’il souhaite ériger en modèle, comme ici à Saint-Leu :

Les cannes de la Surprise, à Saint-Leu, soutiennent avec avantage leur réputation. Le vent a couché les grandes cannes sans les casser. Les jeunes cannes sont toujours fort belles. Du reste, elles n’ont pas manqué de pluie ; et le sol si profond, si fertile de ces hautes régions ne demande qu’un peu d’humidité pour produire ces vigoureuses cannes qui devraient servir de pépinières pour reconstituer de bonnes espèces susceptibles de remplacer celles qui dégénèrent presque partout. Les bois-rouge blondes, les tamarins, les poudres d’or, les cannes rouges y atteignent un développement prodigieux. Il serait à souhaiter que les propriétaires des autres quartiers de l’île pussent puiser, dans cette région élevée, des boutures provenant de sujets aussi sains et aussi robustes87.

L’habitation est encore perçue comme une parcelle d’expérimentation à partir de laquelle se diffusent des connaissances et des pratiques agricoles, mais non exclusivement de façon unilatérale de la station d’essai vers les parcelles d’expérimentation, car le transfert peut se faire réciproquement de l’habitation vers la pépinière centrale ou directement vers d’autres habitations.

Par ailleurs, au début du XXe siècle, la mise à disposition d’un terrain prend parfois des formes plus contractuelles comme lors de la création de champs d’essais. Ainsi, en novembre 1910, Léon Chatel, le directeur de l’école d’agriculture, écrit au Chef du service de l’Instruction publique :

Les terres disponibles de la Providence pour nos essais agricoles étant de dimensions trop restreintes, à peine un hectare, nous avions songé depuis l’année dernière à créer dans les environs de St-Denis, un champ d’essais plus vaste, où devaient être essayées les cultures ayant donné de bons résultats sur nos parcelles de la Providence. Après bien des recherches, notre choix s’est porté sur les terrains dépendant de la propriété primat à la Rivière des Pluies à 7 km environ de St-Denis. Monsieur Ozoux, locataire par bail de cette propriété veut bien mettre à notre disposition sous certaines conditions énumérées dans le contrat que je vous adresse, 10 hectares de terres situées non loin de la route communale88

In fine, de nombreuses sources confirment l’existence de ce système de jardins fonctionnant en complémentarité les uns avec les autres, sans se limiter à des lieux de savoirs institutionnalisés et spatialement centrés sur le chef-lieu.

Conclusion : Un système de jardins fonctionnant en complémentarité avec les habitations

En définitive, une lecture trop européocentrée de l’habitation empêche de la placer dans la filiation du jardin botanique, ou d’un lieu de savoir. Cette dernière est avant tout perçue comme une unité de production locale et coloniale associée à l’économie de plantation. Pourtant, pour accomplir ses fonctions nourricière (cultures vivrières) et productive (cultures d’exportation) le terrain d’habitation expérimente nécessairement l’acclimatation de nouvelles espèces.

Au-delà de cette vocation de circonstance, cette situation fait tout de même de l’habitation un terrain d’avant-garde participant au recueil de connaissances et de savoir-faire agricoles produits dans la colonie. Une autre cause, cette fois-ci plus locale, a pu entraver la lecture de cette habitation protéiforme. D’abord, l’hégémonie de la monoculture de la canne à sucre laquelle nous incite, encore aujourd’hui, à séparer la partie « jardin » du reste de l’habitation. Mais cette extension de la canne à sucre sur de grandes surfaces agricoles n’a rien d’atemporel, elle peut être contextualisée (d’ailleurs d’autres modèles l’ont précédé : polyculture vivrière, caféiculture, arbres à épices, etc.). De ce processus résulte un rapprochement spatial entre l’espace attribué au jardin et celui de l’intimité de la case, mais pas seulement. D’un point de vue qualitatif, le jardinage est perçu comme un art honorable que pratiquent avec goût les maîtres89, en opposition au reste de l’habitation dédié à l’économie de plantation, devenu le pré carré de l’esclave.

Cependant, la porosité à l’œuvre entre les jardins botaniques officiels des Mascareignes (les « jardins du roi » de Pamplemousses puis de Saint-Denis, le jardin d’acclimatation du Mont Saint-François, la station agronomique de la Providence) et les habitations plus privées de petits et grands propriétaires, apporte la preuve de l’existence d’un « système de jardins fonctionnant en complémentarité », pour reprendre la formule de l’historienne Hélène Blais. Mais, ce système est rendu cohérent et intelligible non pas en mettant en corrélation deux établissements localisés dans le chef-lieu, mais à l’échelle de toute l’île par le biais d’interactions mutuelles et non exclusivement sous la forme d’un modèle centre /périphéries.

Les écrits de l’historienne américaine Londa Schiebinger sur la « bioprospection » dans l’espace caraïbe des XVIIe et XVIIIe siècles90 ou sur les transferts de « savoirs indigènes » entre l’Afrique, l’Asie et l’Amérique à partir des grands circuits de la traite négrière91 participent au renouvellement historiographique de ces habitations. Cependant, ces récits trans-impériaux ne mettent pas toujours suffisamment en évidence la dimension originale et singulière de ces lieux où se diffusent, à une échelle très locale, des savoirs et des pratiques d’une grande richesse.